В Брянске продолжают очищать дороги от снега

Как сообщает РИА «Стрела», спецтехника работала в Фокинском районе Брянска. Грейдер прибыл во ...

Космос, который рядом

На расстоянии около ста километров над Землей, там, где заканчивается стратосфера, начинается космос. Так близко и так бесконечно далеко – до недавнего (в мировых масштабах) времени. А человечеству так давно хотелось сбросить тяжесть земного притяжения, побывать в той удивительной Вселенной, пронизанной лучами далеких солнц, усыпанной звездной пылью, исчерканной стремительными хвостатыми кометами, взглянуть с космических высот на родную планету…

В середине прошлого века наша страна, окрыленная победой над фашизмом, отстраивающая себя из руин, нечеловеческими усилиями поднимающая послевоенную экономику, промышленность, сельское хозяйство, осваивающая целину, строящая БАМ и совершающая еще десятки и сотни сотен трудовых, научных, гражданских подвигов, стала первой и в освоении космоса. Почему именно мы? Не думаю, что это случайность. Видно, для покорения космоса нужны были особенные люди: горящие мечтой, верящие в нее и свои силы, готовые рискнуть и даже отдать жизни ради ее воплощения в реальность, по-хорошему упрямые, решительные, бесстрашные. Именно из их рядов были и Королев, и Гагарин, и Леонов, и Титов…

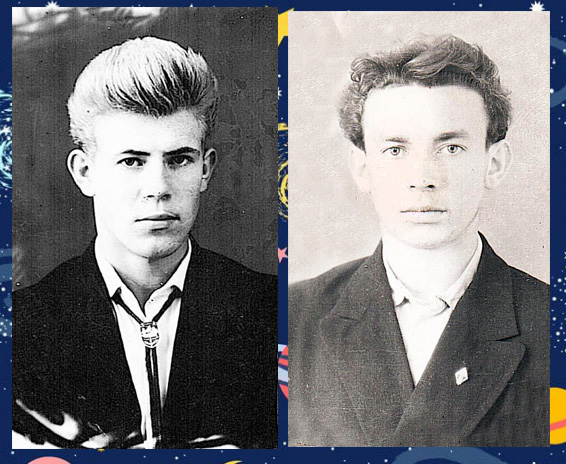

И в нашем маленьком городе, прямо скажем, достаточно далеком от «космической темы», таких людей: с виду – совершенно обычных, но с каким-то особым стержнем космических масштабов прочности внутри – тоже было немало. Среди них – шестнадцатилетние Валерий Долгоруков и Леонид Крысин, отважившиеся написать письмо в Междуведомственную комиссию по межпланетным сообщениям при Астрономическом совете Москвы АН СССР и предложить себя в качестве испытателей космических ракет! Скажете: юношеский романтизм и фантазии? Но, вдумайтесь: идет 1959 год, страна второй год, затаив дыхание, следит за развитием советской космонавтики: запущен искусственный «Спутник-1», «Луна-1», ставшая первым искусственным спутником Солнца. В 1960 году – легендарный полет Белки и Стрелки. Но не всякий помнит сегодня о том, что до них, триумфально возвратившихся на Землю, была погибшая через несколько часов после старта от перегрева, вызванного конструкторской ошибкой, первая собака-космонавт планеты – дворняжка Лайка, пассажирка «Спутника-2». И юноши прекрасно знали об этом. И все равно готовы были рискнуть, положить свои юные жизни на алтарь родной науки и космонавтики.

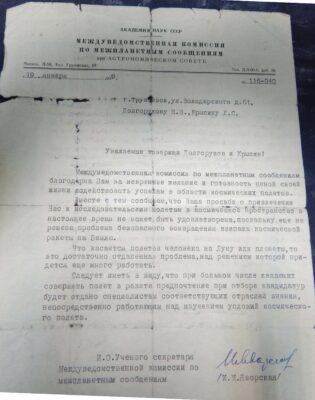

Об их письме и о серьезном и обстоятельном ответе, который ребята получили из Астрономического совета (он до сих пор хранится в фондах Трубчевского музея) «районка» рассказывала в 2011 году: «Уважаемые товарищи Долгоруков и Крысин! – писали ребятам ученые. – Междуведомственная комиссия по межпланетным сообщениям благодарна вам за искреннее желание и готовность ценой своей жизни способствовать успехам в области космических полетов. Вместе с тем сообщаем, что ваша просьба о привлечении вас к исследовательским полетам в космическое пространство в настоящее время не может быть удовлетворена, поскольку еще не решена проблема безопасного возвращения экипажа космической ракеты на Землю.

Что касается полетов человека на Луну или планеты, то это отдаленная проблема, над решением которой придется еще много работать. Следует иметь в виду, что при большом числе желающих совершить полет в ракете, предпочтение при отборе будет отдано специалистам соответст-вующих отраслей знания, непосредственно работающим над изучением условий космического полета».

Накануне Дня космонавтики мы встретились с сыном одного из тех юношей, мечтавших о полетах к звездам, – Ю. В. Долгоруковым и поговорили о космосе, о том давнем письме его отца и о непростом жизненном пути Валерия Валерьяновича.

– Отец родился в партизанском отряде, – рассказал Юрий Валерьевич. – Его мама Мария Тихоновна Ерохова во время оккупации ушла из деревни (она жила в Ивановске) в партизаны. Там повстречала моего будущего деда Валерия Степановича Долгорукова. Он, уроженец Московской области, был командиром (по другим сведениям, – заместителем командира) партизанского отряда.

Молодые люди полюбили друг друга (вероятно, даже война, все беды и лишения кочевой опасной партизанской жизни не в силах оказались победить жизнеутверждающую силу человеческой любви), создали семью.

15 февраля 1943-го у Долгоруковых прямо в партизанском лагере родился сынишка, которого назвали, как и его героического папу, Валерием. Но хрупкое «околовоенное» счастье молодой партизанской семьи длилось совсем не долго: во время одного из нападений фашистов обоз, в котором молодая мама ехала с новорожденным сыном, был захвачен. Всех женщин с детьми: партизанских жен, матерей – отправили в латвийский лагерь смерти для гражданских лиц «Саласпилс».

Суточный рацион его несчастных обреченных обитателей, в том числе женщин и детей, захваченных в плен во время карательных антипартизанских операций, а также отступления германской армии в 1943-м, когда фашисты угоняли с собой практически все население наших оккупированных областей, состоял из 150-300 граммов «хлеба» (его основным ингредиентом были опилки) и чашки «супа» – из овощных отходов. Отработка трудовой повинности длилась в «Саласпилсе» 14 и более часов. Но не это было самым страшным для узниц-матерей: малышей у них силой отбирали и помещали в отдельный барак. Некоторые матери, по воспоминаниям выживших в том аду, от горя сходили с ума. Дети умирали от кори, от потери крови, которую безжалостно выкачивали из их тщедушных тел… Заболевших было принято уничтожать, соблюдая экономию боеприпасов: инструкцией предписывалось размозжить хрупкий детский череп ударом приклада… Есть задокументированные сведения, что детей в возрасте до 5 лет в Саласпилском лагере только в течение года: с мая 42-го до мая 43-го – зверски уничтожили более трех тысяч… Выжить в этом аду молодой партизанской жене и новорожденному Валерию помогло чудо: одна одинокая латышка из Елгавы забрала их «в батраки» к себе домой. Какой работницей была юная изможденная женщина с полуживым малышом на руках, судить не будем, думается, «хозяйка» просто пожалела молодую мать и спасла и ее, и ребенка от верной смерти за колючей проволокой.

После освобождения Долгоруковы вернулись на родную трубчевскую землю. Связь с отцом-командиром, конечно, потерялась. Забегая вперед, скажем, что Валерий Степанович не просто выжил, но и дошел до Берлина, освобождал Кенингсберг, стал кавалером ордена Красной Звезды, три раза – ордена Красного Знамени, был награжден медалями «Партизану Отечественной войны» I степени, «За взятие Кенингсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За боевые заслуги» и др. – и вышел в отставку в звании полковника в 1961 году.

К сожалению, найти друг друга супруги смогли намного позже, когда по-сле окончания войны прошло уже немало лет. У Валерия, уверенного, что жена с сынишкой трагически погибли в войну, уже была другая семья, дети. Жил он в Белоруссии. А вот Мария Тихоновна так и не вышла больше замуж, растила Валерика одна. Трудилась белошвейкой, зарабатывая своим мастерством на жизнь себе и сыну. Подорванное в военное лихолетье здоровье ее было слабым, ушла женщина рано, не отметив и пятидесятилетний юбилей…

А Валерка рос. Учился в первой средней школе Трубчевска. Был, по воспоминаниям родных, изрядным «шалуном». И вот в девятом классе вместе с другом написал то самое «космическое письмо», на которое получил неутешительный ответ и, кстати, никому и никогда (даже жене и детям) не рассказывал о нем. Потом окончил техникум, отслужил в армии, в Германии. Демобилизовали, правда, юношу досрочно, когда узнали о тяжелом состоянии здоровья матери. Парень, рассчитывавший пойти по военной линии, принял это решение судьбы стойко. Сумел найти себя и «на гражданке». Некоторое время работал в Трубчевском райвоенкомате, потом – на заводе. Создал семью. Сына, который по удивительному совпадению родился 14 апреля (на два дня позже четвертой годовщины того дня, когда Гагарин исполнил заветную мечту Валерия и полетел в космос), назвал Юрием в честь первого космонавта Земли.

– Я всегда знал, что меня назвали в честь Юрия Алексеевича Гагарина, – говорит Юрий Валерьевич. – Но вот о той юношеской любви отца к космическим полетам даже и не догадывался.

Впрочем, о силе духа, о самоотверженности отца, которые и сподвигли его в юности «проситься в космонавты-испытатели», прекрасно были осведомлены все, кто его знал. Валерий всегда трепетно относился к слабенькой болезненной матери, ухаживал за ней, жизнь, несмотря на такой трудный старт ее, прожил честно, достойно. Воспитал двоих сыновей. Ушел из жизни до обидного рано: в неполные 52 года, не оправившись после неожиданного инсульта, – но оставил после себя добрые воспоминания, светлые и чистые, как мерцания далеких звезд на ночном небосклоне, на которые он засматривался в юности, о которых мечтал, и, сложись жизнь несколько по-другому, к которым мог бы слетать – мужества и отваги для этого ему было не занимать.

Быть может, мы несколько отклонились от темы космоса, о котором приличествовало бы рассказывать в преддверии Дня космонавтики, но, согласитесь, космос человеческой души не менее интересен и столь же бесконечен, как и тот, что начинается в ста километрах над нами. Испокон веков люди мечтали заглянуть в него хотя бы одним глазком, а сейчас летают, практически, как к себе домой благодаря, в том числе, и таким людям, как наш земляк – малолетний узник концлагеря, романтический юноша, мечтавший о стезе космонавта-испытателя, заботливый сын, достойный семьянин Валерий Валерьянович Долгоруков.

О. АНЦИФЕРОВА.

Фото из архива Ю. Долгорукова и фондов Трубчевского музея.

Как сообщает РИА «Стрела», спецтехника работала в Фокинском районе Брянска. Грейдер прибыл во ...

Как сообщает сетевое издание «Брянская губерния», в своем поздравление спикер особо ...

Как сообщает РИА «Стрела», брянцы, как и все россияне, в ночь с 31 декабря на 1 января, ...

Глава Трубчевского района В. В. Евсеев вручил Почетную грамоту Брянской областной Думы Алле ...

Как рассказали в сообществе «Движение первых» Трубчевского района» в ...

Новогодние каникулы на телеканале «Брянская Губерния» будут представлены концертами ...