Хранитель истоков

Летнее солнышко ласково пригревает курносые носы деревенских мальчишек и девчонок, веселой шумной оравой высыпавших за околицу, рассыпается искрами по их белокурым головкам, плещется в горящих любопытством широко распахнутых голубых, зеленых, карих детских глазенках. Послевоенное, голодное, неблагополучное детство не балует этих ребятишек праздниками, но сегодня в их родном Сагутьево – ДремА. Праздник из праздников, нигде такого, пожалуй, и не встретишь! Название его древнее, звучное, сказочное. Призван он даровать здоровье, счастье, успех, радость, плодородие, живительную дождевую влагу – и земле родной, и всем ее «детям», испокон веков живущим на ней.

Как ДремУ водили

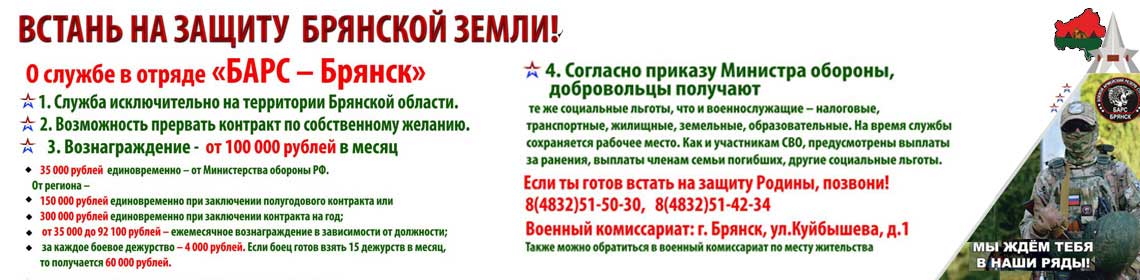

– Молодые незамужние девушки на Троицу идут в рощу под руководством старух, связывают два дубка или две березки, растущих рядышком друг с другом, – рассказывает нам сегодня, спустя немало десятков лет, детали впитанного им с детства уникального древнего обрядового действа один их тех босоногих сагутьевских мальчишек, память которого, словно волшебный ларец с драгоценными самоцветами, хранит мельчайшие нюансы праздника Дремы, а еще – множество песен, частушек, сказок, поговорок, напевов, слышанных им от мамы, бабушки и другой родни, – хранитель, собиратель, «реконструктор» этих чистых, исконных, глубинных истоков народной культуры, традиций, обрядов Михаил Дмитриевич ФРОЛЕНКОВ (на снимке). – Под песни старших наперсниц девушки обвивают березки травяными венками, плетут веночки и себе, а потом каждая вешает свое изделие на получившиеся из связанных на корню деревьев «ворота».

Где происходило это «завивание венков», никто, кроме девушек и старух, никогда не знал, это было неприкосновенной тайной. Действом командовали бабушки – хранительницы обряда, этого сакрального знания жителей Сагутьево. Через неделю после Святой Троицы, в первый день Петровского поста, строго в понедельник, девушки вечером, после того, как пригонят скот, наряжались во все лучшие свои одежды. Бабы же, напротив, перевоплощались в кикимор, бабок-ежек, матросов. Девушки вместе с певчими шли в заповедное место к «зеленым воротцам», плели венки себе на голову, обвивали дугу колосьями зеленой еще ржи, украшали цветами, травяными венками. Деревца подрубали, поднимали «ворота» и с песнями несли к околице. А там их уже поджидали гармонисты и бабушки, поющие грянЫе песни (одни из самых древних дошедших до нас восточнославянских песен, исполняемые исключительно на грянОй – русальной – неделе, еще называемой в народе «Зеленые святки» – ред.). Процессия с нарядными воротцами, с песнями, танцами, прибаутками, частушками шла через всю деревню к центральной площади. Бабы, ряженные в кикимор и прочую нечисть, метлами, которые вязали исключительно из крапивы, разметали дорогу перед ними. А из домов (а в те времена в Сагутьево насчитывалось до 500 дворов) навстречу шествию выходили жители, одаривали «калядовщиков Зеленых святок» гостинцами: салом, блинами, яйцами, деньгами, – крестясь, «подходили под ворота» – наклонившись, проходили под аркой из сплетенных, украшенных деревьев.

– А где-то там невдалеке, ближе к речке, сидит Дрема, – продолжает свой сказочный рассказ Михаил Дмитриевич. – Наряженная женщина или бабушка. С куделью, прялкою. Но туда процессии еще надо дойти. А сначала все движутся в центр деревни, где накрыты столы, готово угощение. На росстанях – перекрестках – их встречают бабушки, поющие песни, подходят под ворота, присоединяются к шествию.

Вот «дугу» устанавливают в центре деревни. Начинаются пляски, песни, игры. Трижды, крестясь, все проходят под «ворота», произносят молитву-заговор: «От хвори в голове, от хвори в спине, от хвори в ногах», – совершая своеобразный обряд очищения. А когда застолье завершается, вновь поднимают «дугу» и все идут к реке, туда, где «спит» Дрема. Ее необходимо разбудить, получить разрешение пройти к реке. Веселое шествие, приблизившись к дремлющему главному персонажу праздника, водит вокруг Дремы хороводы.

– И вот, частушками, играми разбудили Дрему, – вспоминает наш рассказчик. – Она разгоняет хороводы, топчется по веткам, которые ей под ноги бросают, на которых «русалки всю гряную неделю качались», и дает свое дозволение пройти к воде, на гулянье, которое продолжается порой до самого утра.

У реки жгли костры, «ворота», раскачав, бросали в текучие воды (видимо, вместе с ними долженствовало уплыть всем болезням, горестям и неприятностям прошедших сквозь них во время «ритуала очищения» людей). А вслед за ними девушки бросали, сняв с голов, сплетенные ими венки и внимательно следили, как они себя поведут:

– Поплыл – замуж пойдешь, прибился к берегу – посидишь еще в девках, – делится «народной мудростью» предков-славян, уделявших приметам и подобным обрядовым гаданиям большое внимание, М. Д. Фроленков. – А хлопцы и мужики хватают девок и баб и с хохотом толкают в воду. Называлось – «сделать ма-чУло». Надо было обязательно «сделать мачуло», – смеется он.

– И всем надо было обязательно умыться этой речной водой: считалось, что вода после проведенного обряда Дремы становилась целебной. И, скажу я вам, если долгое время не было дождя, то после Дремы, к утру, обязательно случится дождик, а то и самая настоящая гроза. Еще только венки бросают девушки, а уже в отдалении погромыхивает, зарницы сверкают… Вот такой полуязыческий праздник. Он у нас с предвека, с самого-самого раннего детства я его помню, а потом как-то его «потеряли»…

Сохраняя традиции

Мы не случайно так подробно остановились на уникальном деревенском празднике Дремы. Запомнить все эти малейшие детали, а потом с помощью трубчевских работников культуры реконструировать, по сути, возродить древний праздник – под силу не каждому. Трубчевской земле повезло, что в далеком 1949 году на ней родился такой человек, как Михаил Дмитриевич – вдумчивый, впитывающий культурное наследие предков, словно губка, хранящий в своей памяти столько песен, частушек, прибауток, танцев, столько диковинных диалектных слов Трубчевского района! Поистине, хранитель истоков.

– Я сейчас, с высоты моих лет, раскаиваюсь, что многого не записал, – с сожалением признается наш собеседник. – В детстве, молодости казалось, что все, что знаешь, будешь помнить вечно. Да и диктофонов, а тем более телефонов тогда не было. Кое-что, конечно, я с детства впитал, за-помнил. Сейчас некоторые из тех песен, которые пела мама, другие мои старшие родственники, с моей подачи и «передачи» поют фольклорный ансамбль «Прялица» (рук. – Е. Решетникова) и народный ансамбль русской песни «Дрема» (рук. – С. Семенов) нашего ДК. Знаете, ведь я с рождения был окружен нашей исконно русской народной культурой: песней, музыкой, пляской, – рос с ней и практически «в ней».

Предыстория

Семья Михаила Дмитриевича была большой и очень музыкальной. Бабушка Ефросинья, которую он хорошо помнит, родилась еще до революции – в 1886 году. Семнадцати лет ее отдали замуж за зажиточного земляка-крестьянина Антона. Молодые венчались в деревянной Никольской церкви села Любец (церковь цела и до сих пор, даже потихоньку реставрируется благодаря неравнодушию некоторых местных жителей). Один за другим стали рождаться дети. Уже подрастали Андрей, Матрена, Татьяна, когда их отца отправили на Первую мировую войну.

– На войне дед попал в плен, – рассказывает Михаил Дмитриевич. – В Германии работал на алюминиевом заводе. Это вредное производство да жизнь впроголодь подкосили здоровье деда…

Вернувшись из плена к семье в 18-м году, Антон прожил недолго, всего 5 лет. Сначала все стало налаживаться. В семье родилось еще трое ребятишек: Иван, Настя и Наташа – будущая мама нашего собеседника. Погубил Антона, как ни печально, талант песенника.

– Мастерски он песни пел, знал их много, с войны, из плена некоторые привез, учил песням детей, часто певал вместе с ними и женой. А неподалеку, в шести с половиной километрах, располагалось селение, которое тогда звали «ХолмЫ», где со своей семьей жил «пан», который «лес держал», – вспоминает рассказы бабушки Михаил Дмитриевич. – Вот в те «Холмы» и стали отца звать на праздники: попоет, повеселит «па-на» и его гостей, а ему за это и крупы отсыпят, и зерна, и муки. В 1923 году на Масленицу позвали деда и старшего его сына Андрея (тоже умелого песенника) «на Холмы». Праздник прошел, заночевали «артисты» у хозяев, а поутру, когда отправились в родную деревню, оказалось, что внезапно нагрянула оттепель и поверх луга вода пошла. В лаптях, с заработанным зерном и мукой в руках брели отец с сыном по колено в ледяной воде шесть с половиной километров. Молодой организм Андрея справился, а вот ослабленный в плену дед слег. И больше не встал, оставив вдову мыкаться с шестью детьми, младшей из которых, Наталье, не было и годика…

Ефросинья погоревала, но рук не опустила: пошла в коммуну работать в ясли – зарабатывала на себя и детей, сыновья и дочки росли, тянули хозяйство сообща, выжили. «Яркины дети»: яркина Мотса (Матрена), яркина Тотса (Татьяна), яркина Натахля (малышка не выговаривала своего красивого имени «Наташа») – звали их в деревне, добавляя к именам деревенское прозвание их решительной, статной и удивительно кудрявой, словно новорожденная ярочка (овечка – ред.), матери.

«Ой, вечная

память, ой,

вечный покой!»

Выдюжили бы «Яркины», выправились, да началась Великая Отечественная…

– На дядек моих, Ивана и Андрея, пришли похоронки. Андрей погиб при освобождении Смоленской области, под Рославлем. Иван – в Чехословакии, – рассказывает Михаил Дмитриевич. – А где могилы, неизвестно. Много лет позже, уже став взрослым, я нашел могилу дяди Андрея – в пантеоне Рославльского парка Славы. С семьей я ездил к дяде, возил вышитый бабушкой – его мамой – рушник, молитву прочел. Там митинг был как раз, и мне слово дали. Я песню спел, русскую народную, которую мой дед, отец Андрея, привез с Первой мировой, там есть такие слова:

… Вот кончился бой,

вся земля покраснела,

противника гнали

далеко мы к реке.

И там мы нашли его

мертвое тело, и знамя

держал он

в застывшей руке…

Когда пред невестой

вся правда открылась,

она в лазарете

служила сестрой,

и долго молилась

над братской могилой:

«Ой, вечная память,

ой, вечный покой!»…

Забрала война у Ефросиньи-ярочки сыновей-песенников, но остались дочери. Песня и тогда помогала семье преодолевать горе и нужду: собирались все вместе, пели народное многоголосие и, словно родные руки обнимали, поддерживали… Выросли «яркины девки», вышли замуж, подарили маме внуков.

– Мой будущий отец к маме свататься приходил два раза, – делится сокровеными воспоминаниями Михаил Дмитриевич. – Первый раз – еще до войны, семнадцатилетним мальчишкой. Смастерил машину трехколесную: на цепи, вместо колес – самопрялки. Посадил в кузов братика младшего и поехал под окошко к зазнобе – в любви объясняться. Тогда, впрочем, маму он не впечатлил. Стали жить семьей они уже после войны, когда отец вернулся в деревню.

В большой музыкальной семье

Так сложились обстоятельства, что рос родившийся в 1949 году Миша без отца, но мальчишка совсем не чувствовал себя обделенным, окруженный большой семьей: бабушка, мама, тетки: родные и двоюродные, – двоюродные дядьки, их дети. Когда вся эта дружная «орава» родственников собиралась в их доме на праздники: на престольные в Сагутьево летнего и зимнего Николу, на Пасху, на Новый год, – многоголосые песни, пляски, частушки, звуки гармони, на которой виртуозно играл двоюродный брат Михаила, – слышала, пожалуй, вся деревня.

– Как я любил эти сборы! – вспоминает, вновь возвращаясь в детство, наш рассказчик. – Такого хора, как у нас, нигде в деревне не было! Сначала приходила бабушка Анисья – красивая, статная – из ГрязИвца. В шубе с фалдами, из глубоких кишЕней (карманов – ред.) которой она доставала специально припрятанные для меня куски сахара, орехи, из сумки – моченые, мороженые (если дело было зимой) яблоки. Бабушке – две папУши (охапки, стопки – ред.) поглаженного сушеного табака, который они вместе любили нюхать и громогласно чихать. Мать моя отдаривалась сшитыми специально к празднику сорОками (вид кокошника – ред.). Сначала – застолье, а потом вылезут из-за стола, платки снимут, табачка понюхают, чихнут пару раз – и: «Давай, Ефросинья, нашу! – Две старухи без зубов толковали про любовь, мы с тобою влюблены: ты – в картоху, я – в блины!», – да как пойдет пляс, песни, наигрыши…

И жизнь питали родники

Михаил все впитывал, запоминал. И утренние, вечерние молитвы бабушки и мамы, и их сказки, и песни, частушки, пляски большой семьи. И, когда вырос и учился в педучилище, и когда работал в сельской и городской школах учителем, а затем – директором восьмилетней школы Трубчевска, всегда в его жизни важное место занимала песня, творчество. Он стал одним из основателей и постоянным артистом народного ансамбля русской песни «Дрема» (имя коллективу подарил именно Михаил Дмитриевич); реконструировал и возродил к жизни обряд «вождения Дремы» на малой родине, в Сагутьево; вместе с трубчевскими самодеятельными артистами Т. Ф. Кильпиковой и заслуженным артистом России В. И. Разинкиным стал победителем межрегионального конкурса «Севская частушка», масштабного проекта «Семеновна»; ездил в песенное турне по России. С помощью мамы Натальи Антоновны восстановил и записал много исконных, русских фольклорных песен, к сожалению, утерянных уже во многих других местах Брянщины и России… Словом, рассказывать об этом удивительном человеке можно бесконечно и, конечно, не в урезанном формате газетной статьи. Но самое главное то, что Михаил Дмитриевич продолжает бережно хранить, щедро делиться и с удовольствием исполнять наши русские, трубчевские, сагутьевские песни, частушки, напевы.

Хранителю этих чистых и до последней нотки, последнего звука родных родников славянских, наших истоков в нынешнем году исполнится 75 лет.

О. АНЦИФЕРОВА.

Фото автора и из архива М. Фроленкова.